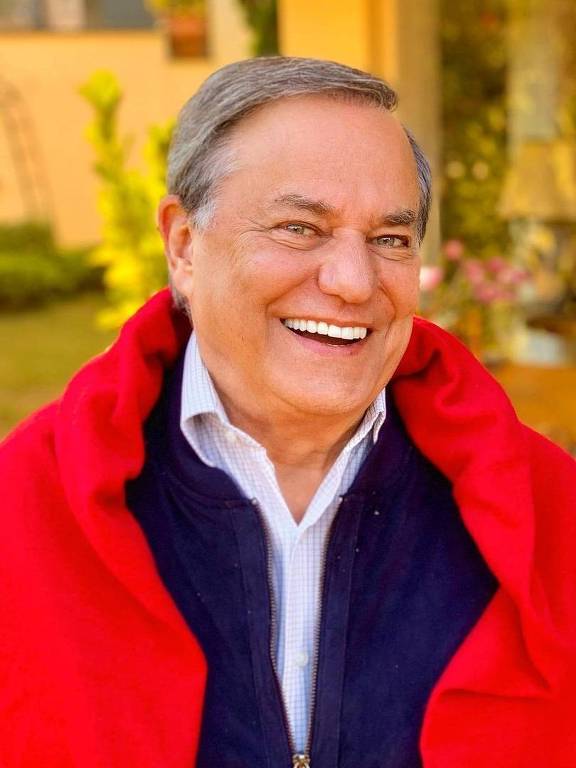

Crônica de José Fernandes: “Noites de Inverno”

ERAM RIGOROSOS os invernos na então pequena cidade ribeirinha. Nas madrugadas, o frio era mais intenso. Não tínhamos cobertores apropriados para debelá-lo, nem sentíamos falta deles, naquela fase ainda não esquecida de nossa infância.

Dormíamos a noite toda e só acordávamos pela manhã, ainda frienta. Nós não sentíamos, como os mais velhos, os efeitos das chuvas noturnas, intermitentes e torrenciais. Não percebíamos o barulho que diziam causar o vento forte que se abatia de encontro às frágeis paredes de barro ou de adobe de que se revestiam as nossas casas.

A tenra idade nos favorecia resistência às intempéries; nossos corpos, enrijecidos, arrefeciam os danos causados naqueles períodos propensos aos surtos de gripes e resfriados, que perturbavam a normalidade da vida cotidiana da cidade semelhante a uma grande vila, uma vez que era desprovida dos recursos essenciais à assistência da população mais carente.

Pelo contrário, as crianças, na sua santa inocência, sentiam-se mais alegres; aproveitavam as chuvas, durante o dia, para brincar na rua, tomando banho nas biqueiras das casas, sem nenhuma preocupação com os relâmpagos coruscantes, que antecediam os trovões, possivelmente – quem sabe – protegidas pelos deuses dos seres ingênuos.

No entanto, os velhos, por vezes gravemente doentes, pioravam os seus achaques enfermiços naquelas noites, quando o vento, friorento ao extremo, trazido pelas tempestades, parecia penetrar nas entranhas dos seus corpos enfraquecidos, aumentando-lhes os sofrimentos.

Consternado, recordo-me, hoje, passados mais de 30 anos, que fora justamente durante o período dos clamores das tempestades, das madrugadas de frio, que o meu pai, silenciosamente, deixou de respirar. Estando bem longe, ao saber da notícia infausta, viajei e consegui chegar em tempo para o seu sepultamento.

Ao levá-lo, pela manhã, à bênção tradicional da igreja, o experiente vigário que àquela paróquia servia há mais de meio século, revelou-me que nas noites frias do inverno, naquela pequena cidade, morrem os velhos doentes e fracos; “hoje dei bênção final a três”, dissera-me o clérigo, talvez pensando no futuro de si mesmo.

E naquela sombria manhã de inverno, os sinos badalaram na pequena igreja, em ritmo funéreo, anunciando o passamento do meu pai, após cumprir sua missão terráquea; seus despojos mortais estavam sendo levados por nós para ocupar o sepulcro que lhe fora destinado na campa do cemitério, nesse tempo afastado das ruas.

As neblinas que envolviam o amanhecer da cidadezinha fluvial pareciam lágrimas diluídas pela saudade nostálgica que senti pela ausência lancinante daquele ser cuja espírito, sem queixumes nem traumas, deixara-se levar, pelo Anjo da Clemência, para o ignoto infinito.

Ao retornar da necrópole e me refugiar na nossa casa, local em que ele vivera por mais de sessenta anos, passei o resto do dia rememorando todo o tempo em que estivéramos juntos, desde quando me iniciou nas práticas mentais do esoterismo que professava e deu-me, na adolescência, a primeira lição – “Diga sempre: sou iluminado pela luz branca de Cristo através da qual nada de negativo há de penetrar”; e outras como “A cada dia estou melhor, melhor e mais próspero, no melhor sentido”.

Outra grande e simples lição ele me repassou, também na juventude, ao me visitar em São Luís. Sabendo do meu recente desemprego, pediu-me para mentalizar a frase – “Tenho um excelente trabalho e sigo um maravilhoso caminho, presto relevantes serviços e recebo magnífica compensação”. Aí, eu me contrapus: “Como vou dizer que tenho um excelente trabalho, se estou sem emprego? ”, E ele me respondeu: “Diga assim mesmo, essa é a regra da mentalização, o teu Cristo Interno, que entende tudo, agirá em teu favor”. Uma semana depois, eu estava novamente empregado. Por coincidência, ou não.

Assim como estas, as boas recordações ficam para sempre.